Geschichtliche Zugehörigkeit

Im Jahre 998 erklärte Papst Georg V. das Kloster Pfäfers unter seinem Schutz. Bei dieser Gelegenheit wird auch die Kirche von Selaune erwähnt. Das Kloster Pfäfers war demnach im Besitz der Kirche von Schlans mit allen seinen Zehnten und der Seelsorge. Es ist jedoch nicht sicher, ob Schlans zu dieser Zeit schon eine eigene Pfarrei war. Im Jahre 1185 bestätigte Papst Luzius III., dass die Kapellen S. Sievi in Brigels und S. Gieri in Schlans zur Pfarrei Brigels gehören und im Besitz des Klosters Disentis sind. Während hunderten von Jahren wird Schlans von der Pfarrei Brigels betreut. Taufen und Beerdigungen finden in Brigels statt. Der Weg mit den Verstorbenen muss sehr beschwerlich gewesen sein, führte er doch über Prau Genard nach Pradas und Plaun da Plaids nach Brigels. Am 5. Juni 1518 wurde die Kirche praktisch selbständig, erhielt jedoch zunächst nur eine Kuratie. Eine Kirche unter dem Patrozinium des Heiligen Georg und der Heiligen Scholastika wurde am Vorabend des Herz-Jesu-Feiertages geweiht - heute noch wird das Kirchenweihfest an diesem Tag gefeiert. Bei der Weihe von 1630 wird die Kirche noch als "ecclesia filialis" von "Broil" (Brigels) bezeichnet. Bald darauf muss aber ihre formelle Erhebung zur Pfarrkirche erfolgt sein, denn bei der Visitation von 1643 wird sie "ecclesia parochialis" genannt.

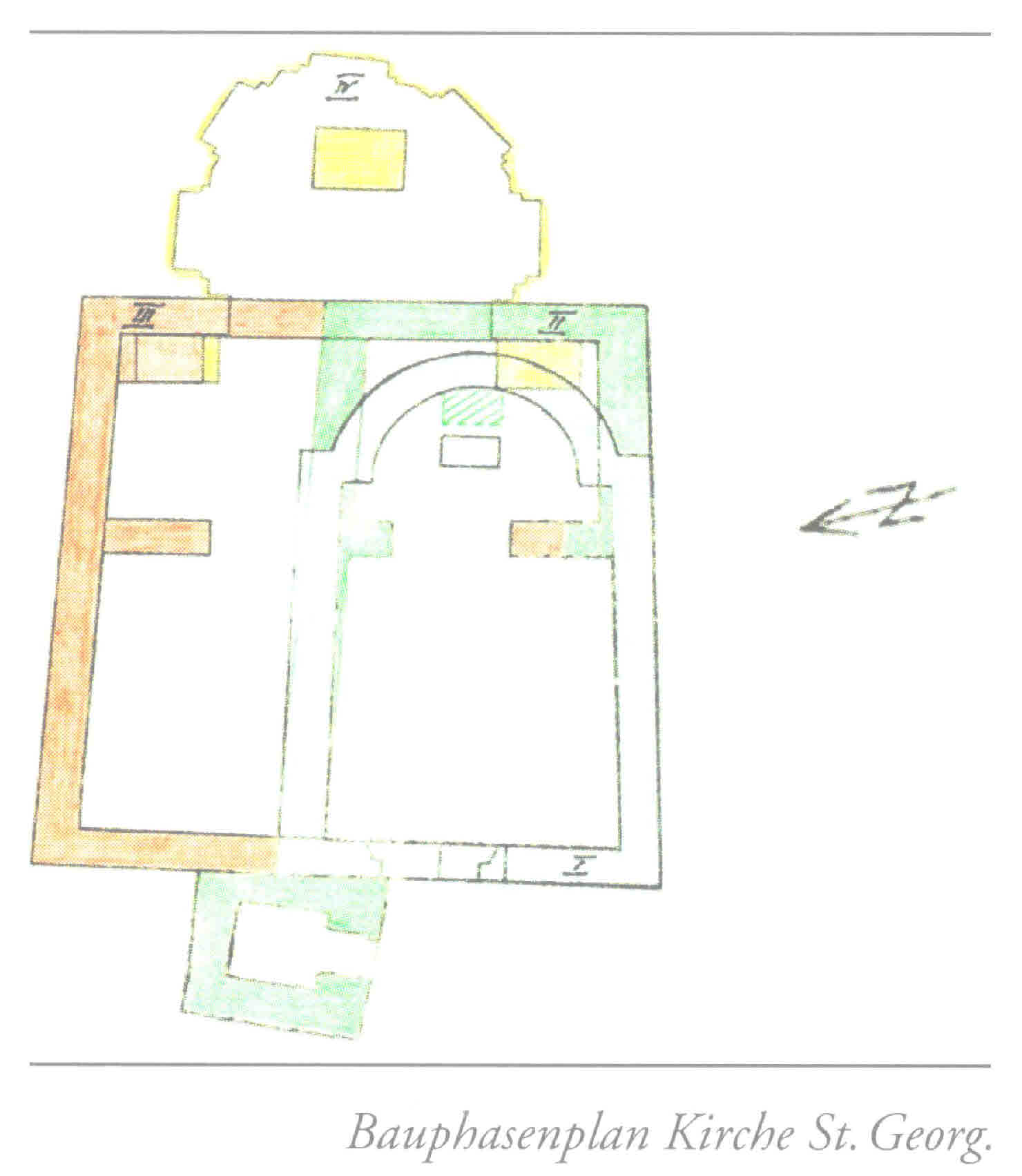

Baugeschichte

Die Kirche von Schlans erscheint urkundlich erstmals 1185 als "capella de Selaunes" bei der Übergabe der Pfarrkirche von Brigels ans Kloster Disentis. Von der existierenden Kirche ist noch der Turm erhalten der aus dem 11. Jahrhundert stammen dürfte.

Die heutige Kirche geht auf einen 1671 vollendeten Neubau zurück. Renovationen erfolgten in den Jahren 1904, 1928 und zuletzt 1982. Der Weihe von 1630 (siehe Geschichtliche Zugehörigkeit) ging kein Neubau, sondern nur eine Renovation voraus, denn bei der Visitation von 1643 bestand offenbar noch die mittelalterliche (erste?) Kirche. Die Anlage muss sehr klein gewesen sein, denn die beiden einzigen Altäre standen im Chor. Die Wände waren bemalt.

Vom Schiff dieser Kirche existiert heute nur noch der südlich des Turmes stehende Teil der Westfront und das anschliessende Stück der südlichen Langseite bis zu dem Einsprung. 1671 (Datumsinschrift) wurde die Kirche auf den heutigen Umfang vergrössert, wobei man altes Mauerwerk in den Neubau einbezog.

Quelle: ERWIN POESCHEL, Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden: Band IV Birkhäuser Verlag Basel 1942.

Wandmalereien

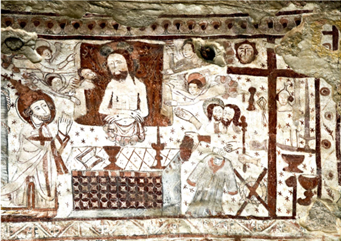

An der Westseite des Turmes und beim Eingang zur Kirche sind verschiedene Wandmalereien zu finden.

An der Südseite des Turmes ist eine Darstellung des "Gebotes der Feiertagsheiligung". Der leidende Christus steht mit erhobenen Händen zwischen Symbolen der am Feiertagen verbotenen Arbeiten, hauptsächlich bäuerliche Tätigkeiten. Die Darstellung stammt aus dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts.

Darüber setzte derselbe Maler ein Bild der "Gregoriusmesse". Der Heilige kniet vor dem Altar in Santa Croce zu Rom, auf dem in Halbfigur der leidende Christus erscheint. Engel halten hinter ihm einen Teppich, rechts zwei Begleitpersonen und auf dem Grund sind die Instrumente der Passion verteilt. Die Parallelität der zerstreuten Handwerkssymbole auf dem "Feiertagsbild" und der Passionsinstrumente hier ist nicht zufällig, sondern vielmehr eine innere Verwandtschaft beider Bilder.

An der Westfront der Kirche wurden 1928 weitere Wandmalereien abgedeckt und restauriert. Unten ein Epiphanienbild, darüber noch das Fragment eines Drachenkampfes des Heiligen Georg. Die Hauptpartien wurden bei Anlage der Vorhalle zerstört.

Die Bilder sind dem lombardischen oder tessiner Maler der Fresken von St. Jakob und St. Martin in Brigels zuzuschreiben und darum auf etwa 1515 zu datieren.

Quelle: ERWIN POESCHEL, Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden: Band IV Birkhäuser Verlag Basel 1942.